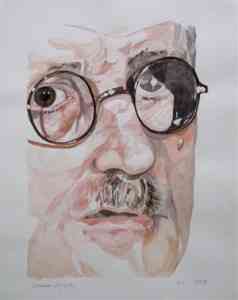

El 16 de junio de 1924, James Joyce, entonces en París, escribió: «¿Quién se acordará de esta fecha?».

Entre los numerosos festivales y celebraciones que todos los años tienen lugar en Dublín, el Bloomsday es uno de los más originales. Mezcla entre literatura y recreación histórica, rememora al personaje principal de la conocida novela Ulises de James Joyce: Leopold Bloom.

Desde 1954, todos los 16 de junio son Bloomsday. Una fecha que no está escogida al azar: es el día en el que transcurre la acción del Ulises.

¿En qué consiste exactamente la celebración?… Pues se trata de un curioso evento en el que los participantes intentan comer y cenar lo mismo que los protagonistas de la obra, o realizar actos que tengan su paralelismo en la novela. El Bloomsday suele incluir además lecturas del Ulises y otras actividades literarias varias. Es además, ¿por qué no?, una buena oportunidad para recorrer algunos de los lugares más emblemáticos de Dublín.

A pesar de que Dublín, la ciudad natal de Joyce, es un personaje más en la obra, éste la abandonó definitivamente en 1904.

A pesar de que Dublín, la ciudad natal de Joyce, es un personaje más en la obra, éste la abandonó definitivamente en 1904.

Durante la acción de Ulises, desde las ocho de la mañana hasta la madrugada siguiente vagan por la ciudad dos personajes ociosos, que desde el atardecer se conocen y reúnen sus itinerarios.

Uno es un agente de publicidad, el señor Leopold Bloom -caricatura del autor de la misma edad-, judío, casado con una cantante semiprofesional, de poca fidelidad conyugal; el otro es un joven literato, Stephen Dedalus -caricatura del propio Joyce joven-.

Lo más notable es que los dieciocho capítulos del libro están escritos en muy diversos estilos, generalmente a estilo por capítulo. Pero sobre todo, el recurso mas típico es aquí la «palabra interior«, la transcripción de lo que Bloom o Dedalus van hablando consigo mismos, de un modo -como nos pasa a todos- un tanto incoherente, porque algo que ven les hace pensar en otra cosa y una palabra recuerda otra.

Stephen caminando por la playa:

…y por la orilla en declive abajo, blandamente, sus pies aplastados en la arena sedimentada. Como yo, como Algy, bajando hacia nuestra poderosa madre. La número uno balanceaba pesadamente su bolsa de comadrona, la sombrilla de la otra pinchada en la playa. Desde el barrio de las Liberties, en su día libre… ¿Qué tiene en la bolsa? Un feto malogrado con el cordón umbilical a rastras, sofocado en huata rojiza. Los cordones de todos se eslabonan hacia atrás, cable de trenzados hilos de toda carne. Por eso es por lo que los monjes místicos. ¿Queréis ser como dioses? Contemplaos el ombligo. Aló. Aquí Kinch. Póngame con Villa Eden. Aleph, alfa: cero, cero, uno.

Otros autores habían probado esta forma de poner al descubierto la mente humana, pero Joyce lo hace de un modo tan descarado que asustó a mucha gente -en los países de lengua inglesa se prohibió este libro. Y es que el destape de la corriente verbal interior de su personajes, con sus tonterías e indecencias mentales, resultaba demasiado cínico para la tradicional hipocresía puritana. Pronto se convirtió Joyce en un mito que fascinó a las minorías de la vanguardia literaria mundial.

El 21 de septiembre de 1920, James Joyce escribía a su amigo Carlo Linati, enviándole un esquema inerpretativo para su aún no terminado Ulises. En la carta que lo acompañaba decía entre otras cosas:

«Si lo revelara todo inmediatamente, perderia mi inmortalidad. He metido tantos enigmas y rompezabezas que tendrá atareados a los profesores durante siglos discutiendo sobre lo que quise decir, y ese es el único modo de asegurarse la inmortalidad».

El final del libro es el largo monólogo de la señora Bloom medio dormida:

«Sí porque él nunca había hecho tal cosa como pedir el desayuno en la cama con un par de huevos desde el Hotel City cuando solía hacer que estaba malo en voz de enfermo como un rey para hacerse el interesante con esa vieja bruja de la señora Riordan que él se imaginaba la tenía en el bote y no nos dejó ni un ochavo todo en misas para ella sola y su alma grandísima tacaña como no se ha visto otra…»