La piel que habito es la película que quería hacer Almodóvar desde hace mucho tiempo y han sido o la devoción por la historia o el extremo cuidado del cineasta en su tratamiento lo que acaba cimentando esta película en tierra de nadie, perdida entre los entresijos de su complejo entramado moral y la autocontención de un director más preocupado esta vez por austerizar su estilo que por zambullirse en el bullicio emocional de sus personajes.

Quizá La piel que habito sea un paso clave en la evolución del estilo del director español, que se aleja de su barroquismo habitual y se convierte para la ocasión en un esteta de lo perverso que muestra en todo momento el lado romántico y bello de un relato gótico y profundamente tenebroso. Sin embargo, prácticamente todo el rastro de Almodóvar viene acompañado de una intuible involuntariedad ligada a un tipo de historia que el director español no ha abordado hasta ahora. La piel que habito combina los rasgos del giallo de Dario Argento con la completa dislocación psicológica de los personajes de Fassbinder, un cóctel explosivo que a Almodóvar le estalla en las manos por querer coger ingredientes de ambos lados y no saber juntarlos con su hacer habitual.

Sí que resulta encomiable la arquitectura atípica del filme cuando Almodóvar hace de Almodóvar, cuando por ejemplo diluye el punto de vista diseccionando la historia por capas y con una violación como catalizador de todo, al igual que ocurría en Kika o en Hable con ella. También resultan fascinantes la figura de la madre como punto de anclaje a la cordura y este nuevo recurso con el que Almodóvar se gustó en Los abrazos rotos, el de personajes interactuando a través de una pantalla, que dan como resultado escenas de una belleza encomiable porque subrayan la pulsión de un sentimiento físico con la frialdad propia de la separación espacial.

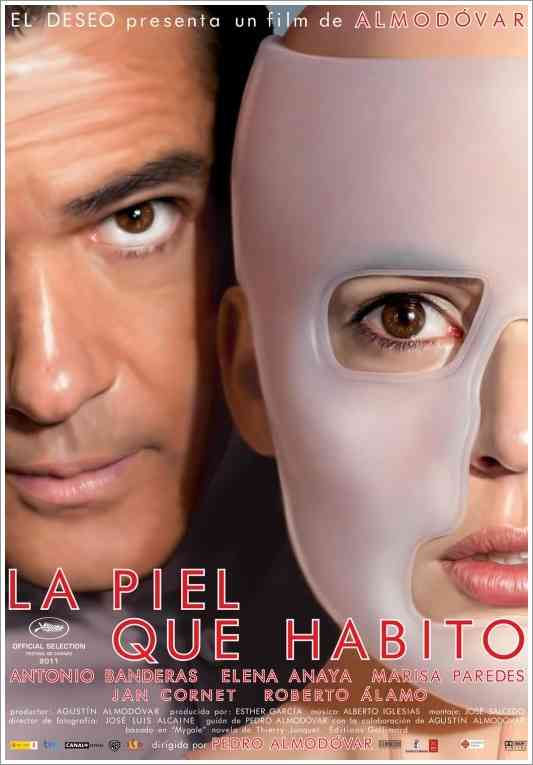

Sin embargo, los detalles de genio evidentes no cubren la divagación del director sobre los puntos clave de la película. Los interrogantes esenciales como quién es realmente Vera (Elena Anaya) y por qué actúa Robert (Antonio Banderas) de la forma que lo hace se le escurren entre las manos al director, poco acostumbrado a lidiar con la narrativa de suspense, y se resuelven con la misma facilidad con la que se plantean, y con las preguntas relegadas a un rincón marginal lo que queda es la historia de un mad doctor que, al igual que el Doctor Frankenstein, supera las desgracias desviviéndose por su trabajo y jugando a ser Dios, aunque esta vez su creación no desemboca en horror, sino en una historia de amour fou brevemente e ilógicamente (este hombre disfrazado de tigre con atroz acento brasileño…) explotada pese a ser capital para entender la psique retorcida del protagonista.

De poca ayuda sirve un Antonio Banderas idéntico e imperturbable en la serenidad y en la locura, con una interpretación que parece ligada muy en corto por su director, que a día de hoy todavía es incapaz de diseñar un solo personaje masculino (y justamente son los que abundan en La piel que habito) que no parezca un encefalograma plano. De hecho, Banderas quizá sea el actor que ha funcionado mejor bajo las órdenes del manchego y, pese a ello, poco se vislumbra de la buena pareja que hacían en los noventa.

Puede que yo sea de los incapaces de ver en La piel que habito una obra maestra. Yo lo que veo es una película de terror que parece una tragedia que parece una comedia que parece ciencia ficción que parece terror. Una cadena de géneros caótica causada por el tono cambiante de una película por cuyo diseño Almodóvar ha asimilado muy pocos de los referentes de los que se empapa, como los ya citados Argento y Fassbinder, y a los que se le pueden añadir William Wyler (El Coleccionista), Georges Franju (Los Ojos Sin Rostro), Fritz Lang (La Mujer del Cuadro), Alfred Hitchcock (Vértigo) e incluso él mismo, revisando ¡Átame! y convirtiéndola en una película más estilizada y seguramente más exabrupta, pero también en una obra que pretende ser demasiado y que acaba siendo muy poco.