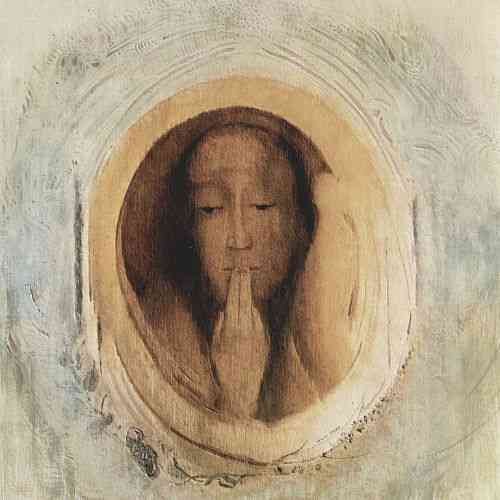

Cambiando un poco la temática, hoy hablaremos sobre un estilo que, de alguna forma, se puede poner en relación con el surrealismo, el simbolismo. Surge en los decenios a caballo entre los siglos XIX y XX, momento en el que se desarrolla un modo distinto de sentir y entender el arte. Hay algo que va más allá de la realidad, algo oculto e inefable que atormenta a los artistas más ensimismados. Los realistas denigraban a estos amantes de lo imaginario, lo metafórico, lo onírico, porque se desinteresaban de los apremios del presente. La segunda mitad del siglo había perdido ese optimismo en el mundo nuevo de la industria; la realidad era muy distinta, y el anhelado bienestar de las masas campesinas transformadas en obreros no había llegado. Este pesimismo frente al progreso, la consiguiente añoranza de un mundo de intelecto refinado, de cultura áulica, de sabiduría antigua, desligada de los acontecimientos políticos europeos induce a varios artistas a adentrarse en los meandros del símbolo, de la alegoría, del sueño que sustrae de la cruda realidad. Aunque no puede existir un estilo unitario simbolista, lo que caracteriza su espíritu es el velo melancólico y la oscuridad, a menudo traducida con tonos tenebrosos. El simbolismo supera la visión clara y tranquilizadora de lo que es para adentrarse en una realidad de sueños y visiones. Una de sus obsesiones es la figura femenina, pues la mujer es para el artista algo desconocido, una dulce madre que se transforma en una amante brutal: el simbolismo escenifica la imagen de la femme fatale. La obra simbolista se reconoce por el asunto elegido y la atmósfera que emana de él; poco importa el tipo de pincelada, más o menos delicada según los artistas. La pintura simbolista se rodea de una suerte de silencio, de sentido arcano, oscuro, impenetrable. Es un verdadero fenómeno de premonición colectiva de los horrores y las destrucciones de la Primera Guerra Mundial.